据参考消息网此前报道,美国《时代》周刊网曾经列举了未来十年12大医疗创新项目,干细胞干预治疗糖尿病在列。

糖尿病治愈“难题”有望出现新解法

北京大学生命科学学院教授邓宏魁研究组联合北京协和医学院教授彭小忠研究组日前开发了一种全新的胰岛移植策略,有效支持人多能干细胞分化的胰岛细胞在体内存活、成熟,并长期维持功能。研究结果表明,这种移植策略有望使糖尿病患者脱离胰岛素注射,实现1型糖尿病的治愈。该成果已在《自然·代谢》期刊发表。

糖尿病是威胁人类健康的重大疾病。其中,1型糖尿病患者的治疗依赖胰岛素,胰岛移植能使他们脱离胰岛素注射,是治疗的理想途径。然而,由于人胰岛组织供体极其稀缺,科学家又将目光聚焦到人多能干细胞上,它具有无限增殖和分化为胰岛细胞的潜能,为胰岛移植提供替代方案。

“开发细胞存活率高、安全性好、有利于人多能干细胞分化胰岛细胞的移植方案,是需要解决的科学问题。”邓宏魁说,联合研究组建立了一种全新的移植策略——腹直肌前鞘下移植,将人多能干细胞定向诱导分化为胰岛细胞,植入包裹腹直肌的腱膜下方。“手术在B超引导下就能完成,没有出血和凝血风险。”邓宏魁举例说明新策略的优势:相较于其它腹腔外移植方案,腹直肌鞘下移植通过影像学手段就可以对移植物进行监测和控制,有效支持人多能干细胞分化胰岛细胞的早期细胞存活和长期功能维持。

医生对糖尿病患者进行远程会诊。新华社记者 徐昱 摄

胰岛细胞移植后,控制血糖的效果如何?数据来说话:团队以糖尿病模型猴为实验对象,腹直肌前鞘下移植后第12周,糖尿病猴的糖化血红蛋白平均下降了44%,达到健康猴水平。研究还证实,腹直肌前鞘下移植,可以使内源胰岛素分泌水平大幅提升,且能响应血糖浓度变化。

“未来在人多能干细胞分化胰岛细胞临床移植中,接受腹直肌鞘下移植有望帮助1型糖尿病患者脱离胰岛素注射。”邓宏魁说,腹直肌前鞘下移植操作方法简单,相关不良反应少,移植后多能干细胞分化胰岛细胞能高效存活,在体内逐渐获得成熟功能并长期稳定地维持其生理功能。这些优点使腹直肌鞘下移植成为未来人多能干细胞用于临床糖尿病治疗理想的移植策略。

日前,北京大学生命科学学院、基础医学院、北大-清华生命联合中心邓宏魁研究团队在国际学术期刊Nature杂志在线发表了题为Chemical reprogramming of human somatic cells to pluripotent stem cells 的研究论文,首次在国际上报道了使用化学小分子诱导人成体细胞转变为多潜能干细胞这一突破性研究成果。

新一代诱导多潜能干细胞技术

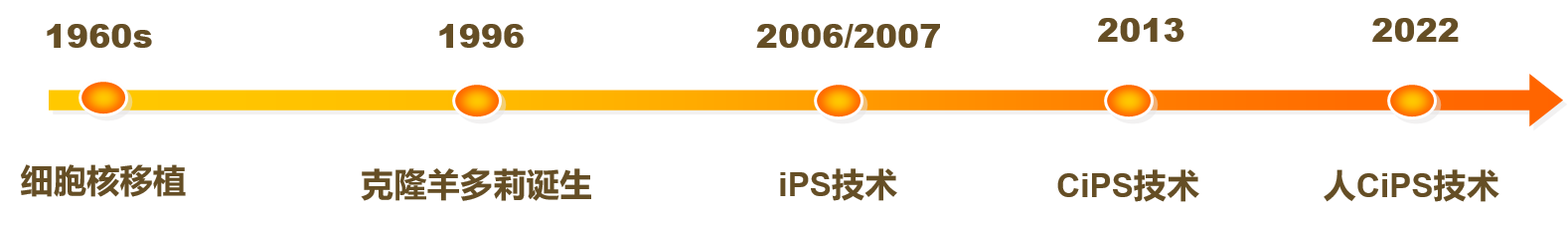

运用化学小分子重编程细胞命运(化学重编程),是继“细胞核移植”和“转录因子诱导”之后新一代的,由我国自主研发的人多潜能干细胞制备技术,为我国干细胞和再生医学的发展解决了底层技术上的“瓶颈”问题。

未来有望用于治疗糖尿病、重症肝病、恶性肿瘤等重大疾病。

目前,该团队已经独立开发了CiPS细胞向胰岛组织分化的高效方案,在体外可以获得功能成熟的胰岛细胞 (CiPS-胰岛细胞),并在灵长类动物模型里系统评价了CiPS-胰岛细胞治疗糖尿病的安全性和有效性。研究团队观察到,接受CiPS-胰岛细胞移植的糖尿病猴的C肽(胰岛素分泌标记物)释放能够响应餐食或葡萄糖刺激。此外,在4只长期跟踪观察的糖尿病模型猴上,糖化血红蛋白(HbA1c)这一临床常用的指标与移植前峰值相比,下降了2%以上,说明血糖得到有效控制。这些结果证明了CiPS-胰岛细胞在糖尿病治疗中的安全性和有效性,凸显了人CiPS细胞作为“种子细胞”治疗重大疾病的巨大优势。

干细胞为糖尿病治疗提供了新途径

干细胞是一种具有自我更新和多向分化潜能的细胞,而其中的间充质干细胞具有来源广、容易获取和避免胚胎干细胞伦理相关问题等优势,已经成为近年来治疗糖尿病及其并发症的研究热点。与其他组织来源相比,脐带作为分娩废弃物,获取容易,污染少,成本极低,不涉及伦理争议。

从脐带华通氏胶中能分离培养出大量的间充质干细胞,多次传代后仍保持稳定的活性及分化能力,这使得脐带华通氏胶间充质干细胞成为细胞替代治疗的理想种子细胞,也成为近年来干细胞领域研究的热点。

来源:北京晚报、北京大学官微、保健时报微信公众号